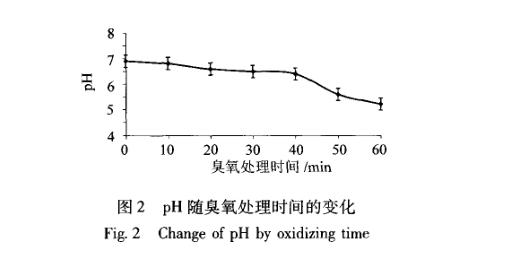

一、臭氧處理對pH的影響

不同臭氧投加時間下,污泥溶液PH的變化情況如圖2所示。隨著臭氧投加時間的增加,污泥溶液的pH逐漸降低,從處理前的6.9降到投加臭氧60min時的5.2。

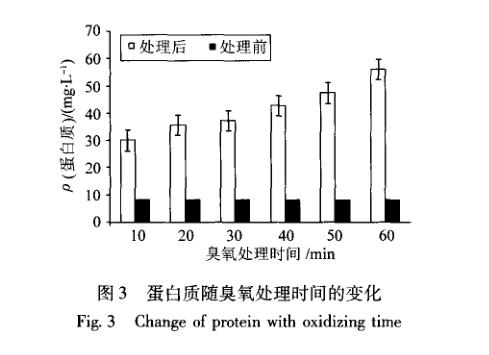

二、臭氧處理對污泥液相中蛋白質的影響

臭氧處理污泥時,一方面臭氧的強氧化性可使活性污泥中的微生物細胞壁、細胞膜破壞分解,使體內蛋白質、多糖等細胞內含物釋放;另一方面臭氧進一步將這些有機物物質礦化,氧化分解為col。隨著臭氧投加時間的增加,污泥上清液中蛋白質的含量變化情況如圖3所示。

由圖3可知,隨著臭氧投加時間從0 min增加到60 min,蛋白質含量由破解前的8.3 m g/L增加到56.3 m g/L。尤其在臭氧投加時間為0~30 m i n時,蛋白質含量的增加較為明顯,溶胞處理后蛋白質濃度從8.3 m g/L增加到37.5 m g/L,增幅約為4.52倍,而30~60 m in時增幅為1.5倍。這是由于臭氧與污泥反應時,臭氧首先破壞了微生物的細胞壁和細胞膜,改變細胞通透性,使得細胞內的蛋白質、氨基酸、多糖等物質釋放出來,從而使污泥上清液中的蛋白質含量增加。而隨后蛋白質含量的增加速率變慢,這是由于在此過程中,蛋白質的釋放與分解同時存在。隨著臭氧投加時間的增加,蛋白質被臭氧氧化分解的速率變快,使得上清液中蛋白質含量的增加速率變緩,但是在上清液中仍可檢測出蛋白質的含量。同時說明一定臭氧處理時間下,污泥存在最大破解率。

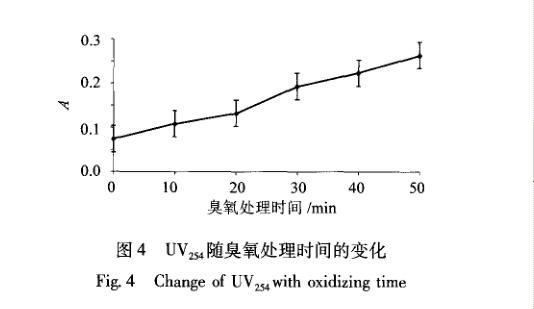

三、臭氧處理對污泥液相UV的影響

U V:是衡量水中有機污染物指標的一項重要控制參數,它表征在254 nm波長下,對紫外光有較強吸收的芳香族化合物或者含不飽和鍵的有機物的吸光度。國內外許多文獻表明u V與TO C、D O C、COD等有一定相關性,可間接反映有機物的污染程度。但檢測TO C的設備昂貴且成本高,檢測C O D耗時長且藥品消耗量大,將這兩項指標用于實際工業中比較困難。日本早在1978年就將UV:值列為水質監測正式指標,歐洲也將其作為水廠的去除有機物效果的監測指標。且該方法的測定速度快,操作方便,成本低,重復性好,對特定的水體,用UV考察有機污染物濃度具有很大的推廣意義。且有研究發現u V:和CO D回歸分析的相關系數達0.997 8。

從圖4可知,隨著臭氧投加時間的增加,污泥上清液的u V:呈上升趨勢:臭氧投加時間為20m in時,增加率為22.22%;30min時,增加率為46.2l%;40 m in時,增加率為15.54%。臭氧投加時間在30 m i n以前,UV的增加率較大,其原因是臭氧具有強的溶胞作用。Yasui等的研究表明臭氧可以提高污泥可生物降解性,處理效果好,而且不會影響整個污水處理工藝的水質。首先從污泥微生物細胞的表面開始,破壞了微生物的細胞壁和細胞膜,使內含物釋放出來,上清液中溶解性有機物的含量增多,同時水中芳香族化合物或含不飽和鍵的有機物濃度增加卜墻J。隨后,當通臭氧時間增加時,曲線趨于平緩,當處理時間為40 r a in時,增加率降為15.54%,這是由于臭氧的強氧化性,一些溶解性有機物被分解,一些物質的不飽和鍵打開、芳香環氧化斷裂,臭氧對UV的去除效果增強,即臭氧將大分子物質分解為小分子,從而提高了污泥可生化降解性。另一方面,臭氧將部分污泥直接氧化為CO、NO;、HO等無機物。不同臭氧投加時間下,污泥溶液pH的變化情況如圖4所示。隨著臭氧投加時間的增加,污泥溶液的pH逐漸降低,從處理前的6.9降到投加臭氧60 min時的5.2。

四、臭氧處理對污泥形態的影響

采用顯微鏡對臭氧破解前后污泥進行形態觀察,可以清晰直觀地表現污泥經臭氧處理后絮體結構的變化。圖5是不同臭氧處理時間下污泥結構放大100倍的鏡檢照片。由圖5中的(a)可見,污泥在臭氧破解前,在顯微鏡觀察下,污泥顆粒較大,絮體結構較完整,菌膠團細菌占優勢,并且可以觀察到鞭毛蟲、鐘蟲等活躍的微生物。而由圖5中的(b)、(c)、(d)可以看出,污泥在臭氧破解后,污泥顆粒變小,原來緊密的絮體結構遭到破壞,污泥絮體趨于。http://www.9919977.com